“各位同學,我們期待已久的家·童年·畢業季馬上開始,請拿出你的雙手,讓我們共同擊掌倒計時——十、九、八、七、六……三、二、一”。隨著六年級同學的擊掌聲,中關村三小萬柳南校區六年級畢業生將同時在十個場次進行60多個組的畢業論文答辯。

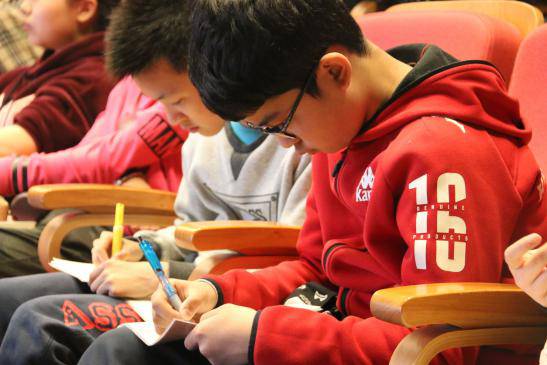

別看同學們年齡小,但在答辯過程中表現得絕對不含糊——每場答辯都有坐滿整個教室的觀眾,但面對觀眾很多同學都是侃侃而談;面對博士、教授級別答辯老師的提問,很多同學也是臨陣不慌,回答得有理有據,頗有“小將”風范。

這樣的場景的確是難得一見,就連全北京,也只有中關村三小的孩子們會在畢業前有這樣一次答辯的機會。

讓小學生寫論文還進行答辯,這么專業的事兒,孩子做得來嗎?六年級的小學生都在研究些什么呢?

讓我們一起看看中關村三小是如何讓孩子們完成自己的論文初體驗的吧!

“這是我人生中的第一次答辯”

“為了解中國結的影響力,我們共下發問卷130張,選取低、中、高年級作為我們的樣本……”在中關村三小萬柳南校區的夢想劇場中,伴隨著典雅的古箏,三個穿著改良漢服的小女孩分站于舞臺兩側開始她們的論文《中國傳統文化之中國結》的答辯。

臺下觀眾當中,既有評委,也有同年級同學,甚至還有孩子們的家長。“很多家長也都在問我們:‘是每個場都能看嗎?’很多家長都在說,請假也要來,為什么?他們說,我工作是永遠干不完的,但錯過了孩子的第一次答辯,以后沒有機會了。”中關村三小老師張燕青說道。

與此同時,北校區五年級的同學們也在看直播,因為明年的此刻他們也要站在論文答辯的臺上。

“我們總共設置了10個答辯場,除了夢想劇場和多功能廳,還有8場是在教室進行,每個場地的觀眾大部分都是六年級的同學,但我們沒有限定哪個班的同學就要在哪個班級做觀眾,而是讓每個孩子都能夠選取他們感興趣的場次進行觀看。”張燕青說。“這已經是我們第二年進行畢業項目研究了。”

每個場地都有不同的主題,代表了同學們的不同研究方向——綜合場、文化藝術類、調查統計類、科技類等。

六年級孩子的論文水準要求有多高?

“我們更看重的是研究過程,而非研究結果。”對六年級孩子的論文應該如何評定?如何要求?中關村三小老師給出了這樣的答案。“因為我們的教學理念就在于真實地學習,所以我們會更看重學生在這一過程中本身的自主性。”

“我們對孩子的限制很少,甚至連字數限制都沒有,所以可以看到,有的孩子的研究結果就2、3頁,也有學生的論文字數會比較多。”

“對于選題我們也不設限制。”李露珠介紹,很多選題都是他們觀察自己的周邊、現象產生的。

同學們的選題五花八門、花樣百出,既有像中國結一樣充滿古典美的《清代后妃頭飾種類、等級制度及頭型梳法》、也有非常專業例如《神奇的勒洛三角形》《從無窮數列與無限分割論無限的兩面性》、甚至還有觸及到教育領域的《論小學生能否支配自己的課余時間》《小學生上課外班的利與弊》,等等。

“從今年的效果來看,孩子們的選題除了科學類、歷史類等去年就很‘火熱’的領域,更多具有人文關懷的選題也涌現了出來,甚至就連‘小黃車’‘留守兒童’等話題也在三小六年級孩子的范圍內涌現出來。”

別看只是一次小小的論文寫作和答辯,但對于孩子來說,研究的意識已經播種了。

六年級孩子的論文,師生怎么共同完成?

步驟一:去年10月發布項目,一周確定選題

【老師】

我們從去年10月份面向學生征集選題,給學生一周的時間去確定選題、組件團隊、跟家長溝通。

要選離自己生活最近的,根據孩子的興趣愛好完全尊重他們的意愿,所以選題五花八門,什么樣的都有。

我們把孩子的選題和研究思路匯集,篩選一下。然后大概分一下類,一方面方便老師指導,一方面也方便答辯環節邀請評委老師、分場地。

【學生】

我們在老師公布征集選題的當天就確定要做中國結,因為我們三個平時就對傳統文化特別感興趣,平時也有參加相關的課程,認識北京城市學院的工藝美術系教師倪巧鳳。當時在剪紙、中國結和絹人當中猶豫,但剪紙范圍太廣、絹人難度比較大,所以最終確定了中國結。

步驟二:老師專業指導

【老師】

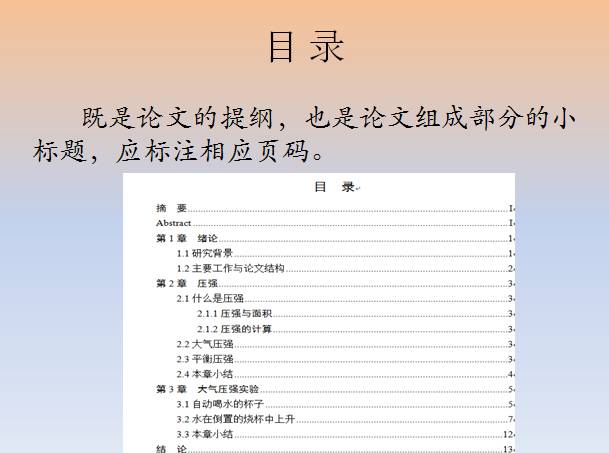

在選題確定之后,學校主要負責畢業論文事項的李露珠老師專門給學生進行了一次培訓,專門講解論文怎么寫。因為每個孩子的項目是不一樣的,所以只是講解了流程和論文寫作的過程,包括論文如何查閱資料等基本規范,我們會跟學生強調不要去百度直接搜索,而要有一定的規范。

對于學生的論文字數不設限。

【學生】

當時老師為我們講解了一些論文的基本格式和規范,讓我們對于論文寫作有了一個基本的認知。

步驟三:給孩子一個半月的時間做研究

【老師】

這一過程中,我們的孩子會選擇老師作導師。如果課題是數學類的,那就可以找一個數學老師;我們盡可能地提供支持,只要有孩子找就不拒絕。去年,我們還請來很多初中老師來進行指導,效果也很好。

今年,我們還鼓勵學生到社會上找資源。

學校也會給孩子一些時間段的安排,比如自我研究、解決問題,鼓勵孩子主動與導師相聯系,爭取一次把事情做對。

【學生】

由于學校允許我們邀請校外資源做我們的老師,所以我們邀請了北京城市學院工藝美術系的倪巧鳳老師擔任我們的指導老師。

我們首先制作了調查問卷,面向低、中、高年級進行了發放;然后采訪了倪巧鳳老師,對中國結有了進一步的了解;然后進行了論文編寫,因為我們有點拖延癥,所以大概開學后才完工。

步驟四:組織預答辯

【老師】

論文通過后,李露珠老師還組織孩子進行了預答辯,制作PPT。在預答辯過程中,老師會對學生們的答辯進行提前的把關,幫助學生找到問題所在。

【學生】

開學后,又在學校的組織下進行了預答辯,讓我們很開心的是,我們第一次預答辯就通過了。

步驟五:夢想舞臺的搭建

【老師】

南校區一共14個畢業班級,每個孩子可以自主選擇他們感興趣的話題進行觀看,比如,對《大氣壓強》這個話題感興趣,那么他就可以選擇來到夢想劇場進行觀看。

每一場評委有中學領導、高級教師、特級老師,還有在高校工作的家長。由于前期對學生的選題進行了學科分類,我們盡量將邀請的評委和學科主題相對應,這樣會更具有針對性。

在孩子答辯的同時,我們也邀請了一些家長參加。

【學生】

為了今天,我們三個特別準備PPT,還準備了一樣的傳統服飾。這個過程中,我們基本上都是靠自己完成的。而且,能夠跟平時最好的同學一起研究,用自己的努力去完成,讓我們感覺很有意義。

老師、專家怎么說

開展這樣的活動對孩子們究竟意味著什么?專家和老師希望讓孩子從中得到什么?看看他們是怎么說的吧!

“

“幫孩子打開一個世界,孩子的世界需要孩子的視角”

——北京師范大學高瀟怡副教授

”

孩子是在以他們自己的方式開展,有些選題在我們看來或許有些大、這個選題或許本該是初中的課程內容,但是他們的研究恰恰是孩子的視角。

比如不同的社會文化對于唐詩宋詞的影響就是個很大的題目,但孩子對文化的理解就是這個層面的,他們其實是在用自己的經驗和能力把這個問題給解決,也無妨。

一定不是每個孩子都能做這樣的研究,是因為他自己的興趣和愛好,他對這個感興趣,所以做了這個探索和研究。這種展示恰恰是給了孩子一個平臺和空間,讓他把自己個性的東西做了一個呈現。另外,這也是一種分享,讓坐在下面聽的孩子了解到,哦,原來還有這么多有意思的領域、還有這么多有意思的話題。

孩子由于經驗、能力的局限,一定會有不規范、不完善、甚至比較主觀的結果出來,但論文答辯給了他們一個挺好的和成人對話的過程,他們會不斷地接近科學研究這條道路,不斷去體驗。一個孩子怎么可能一下子就達到一個專家的程度?其實他們恰恰就是經歷了一個由樸素甚至偏頗到無限地接近真理的過程。我們要做的就是要去呵護孩子們的熱情,然后讓孩子們進行進一步的反思。

“

“結論不是最重要的,我們真正要的是這個過程”

——中關村三小原六年級部主任、畢業項目的負責人張燕青

”

給孩子的鼓勵是最重要的。我們想要的就是從孩子選課題到現在匯報這一研究過程,培養孩子的研究意識和團隊精神。要進行研究課題,就會調動孩子所有的注意力,要利用各種方式方法,去實驗、去采訪,用各種各樣的方法去達到他的目的。這個是比研究結果更重要的東西。

我們在答辯的時候,很多小孩都穿著西服,打著領帶,我們就問他為什么這么穿。他說,這是我人生歷程中的第一次答辯,我特別的重視,求媽媽專門給我買了襯衫、領帶。

“

“自主性在這個過程中非常重要,一定要讓孩子自己動起來”

——中關村三小老師李露珠

”

孩子從選題到研究再到制作PPT,都是孩子自己完成的。我們一再強調不要讓家長、老師過多干預,因為畢業項目并非看重結果,而是在于過程。老師參與的可能更多的就是論文規范的講解和細節指導。

PPT做得都很精美,我當時一度懷疑是不是他們自己做的。我問他們模板從哪里來,他們說網上下載的;我說,是你做的嗎?孩子非常肯定地跟我說是。預答辯結束后,我讓至少三個小組當場改PPT,算是驗證。就是希望孩子能夠自主參加、自主完成。

“

“論文的寫作也是課堂的延展。”

——六年級一班班主任李華

”

論文的寫作也是課堂的延展。每一堂課,老師都會留給學生一些提問的時間,你有什么想法你要問出來,因為孩子隨著年齡的增長,就不愛說、不愛問了。

去年,我們有一組孩子關注到廢品回收人的生活,為了拿到想要的數據,他要問人家,每天要收多少個瓶子。開始人家不理他,最后這個孩子想辦法,幫人家干活,一個一個數瓶子,數了半天的瓶子才得到了人家的支持,其實這是對孩子的一種很好的磨練,他能夠想到用幫人干活的方法,來達到自己的目的其實也很有意思。

“

“這次學習項目展現了孩子們的研究能力。”

——六年級級部主任劉蓮芝

”

我們班今天有一個小孩表現得太緊張了,把電腦都碰了,他們研究的主題是《神奇的勒洛三角形》。其實,這個孩子很有研究能力,很愛提問,他甚至還研究幾維空間。而且,他們組的研究主題就是在課堂上提問的延伸。他當時問:“我手里有一塊橡皮,為什么這塊橡皮不是圓形,它也能滾動?”

所以,從這個點出發,他就繼續研究這些圖形的等寬性,然后再去做實驗、找資料,生活當中能有哪些應用,其實這個研究的思路還是挺對的。

三小的孩子們,六年級都在做什么?

1+1項目,給孩子們的六年級布置一道“選擇題”

在中關村三小,論文寫作納入了六年級的課程設計當中,成了畢業課程中的一部分。

六年級學生的畢業項目是一個1+1的項目形式,分為A 、B、C 三類,畢業生需要從 AB兩者中各選擇一門課程進行學習。A類項目研究成果,可以采用“畢業論文”或“畢業設計”等形式呈現,從A類課程中選取;B類研究項目,可以采用“畢業設計”或“畢業表現/實踐項目”的形式呈現,從B類課程中選取。而C 類是每個學生都要參與的一些力所能及的公益活動。

|

類別 |

課程領域 |

|

A 類 |

語言藝術(中文、英文及其他語言) |

|

數學、科學、 科技、工程、信息 |

|

|

歷史與社會科學類 (含金融和法律) |

|

|

B 類 |

視覺藝術 |

|

表演藝術 |

|

|

積極身體活動的健康生活方式 |

|

|

C類 |

參加力所能及的公益活動 |

“在這六年中,學生學到了什么?對于這個問題的回答,單一的書面考試分數是遠不夠充分的。為此,我們給每一個孩子平等的機會,推出面向全體六年級師生的畢業項目,通過小學階段的真實的學習的‘里程碑’式畢業項目的論文、設計、展覽、匯演、實踐性項目,來真實地回答:在這六年中,我們的學生學到了什么?”在去年三小春季畢業項目的實施方案的開頭是這樣一段話。

課程設計有驚喜,學校理念相連接

“在公益活動當中,我們也有很多有意思的設計,比如我們的‘大手拉小手活動’,每一個六年級的孩子都有一個‘弟弟’或‘妹妹’,就是一年級的孩子。活動的時候,一定是兩個年級一起聯手的展開的。學長下到各個班,幫助學弟學妹們做一些力所能及的事,甚至有時候會幫一年級的弟弟妹妹講講課。”六年級級部主任劉蓮芝看來,這當中“最重要的就是一種傳承的精神,所以,我們常說,孩子最好的老師就是孩子。”

“孩子最好的老師就是孩子”,這與三小一直倡導的“大家三小”概念不謀而合。教師們都習慣稱學校為“大家三小”,這不僅是中關村三小的辦學理念,更是學校的發展愿景。

“我們認為,學校是一個大家庭,要讓每個人都能夠體會到家庭般的溫暖和力量;在大家庭里,要尊重每個人,需要每個人,成就每個人;學校的發展需要團隊的進取心,每個人都需要有大家氣度和高遠的追求。所以,所有的課程都要指向這個共同目標。”中關村三小校長劉可欽說。

“今天,你們確實驚到我了,研究的題目、研究的過程、表現的方式是我沒有想到的,超出我的想像,所以,我說你們驚到我了。據說,除了夢想劇場其它場也很精彩,我現在覺得我失去了好幾個億。”答辯結束后,在夢想劇場做評委的中關村三小校長劉可欽用她的總結逗笑了周圍的孩子。

“你們確實值得我們學習,也值得老師學習,咱們在一起共同學習了六年,創造了這一次的精彩——過去的都是小精彩,這一次的大精彩是你們都要畢業了,我們給它稱為‘里程碑’,這個里程碑有什么意義呢?就是,我們一起看看這六年我們都學到了什么,我們過去丈量的方式就是考題啊試卷啥的,今年我們依然還有,但是這個丈量的方式太單一了,我們還要用更多樣的方式來丈量你們的優秀。”

“相信,接下來,你們會將小學階段的美好用你們的行動創造一個難忘的人生美好回憶。”

當別人還看不清未來的時候

我們已經有了實現教育夢想的計劃

加入專業學校計劃,我們一起創造教育未來!