2003年8月7日,建設中的中關村西區(qū)

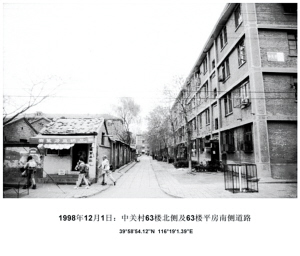

1998年12月1日,中關村63號樓北側(cè)

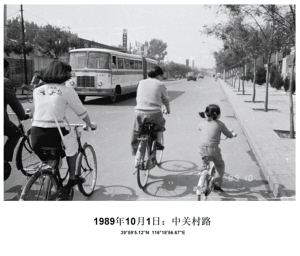

1989年10月1日,中關村路網(wǎng)絡截圖

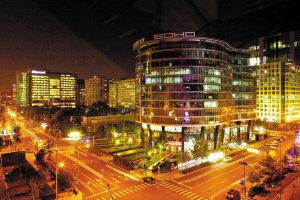

北京中關村SOHO夜景 IC 圖

●編者按

正在謀劃跨越發(fā)展的新昆明,主張解放思想,為發(fā)展拋開思想窠臼。因而更需拓寬視野,學習國內(nèi)先進城市的發(fā)展經(jīng)驗。

首都北京容納著中國電子科技發(fā)展的核心。曾經(jīng)一窮二白的中關村里,如何誕生中國硅谷之夢?天津究竟憑借什么大項目而快速發(fā)展,其縱橫的物流業(yè)、正在開發(fā)的金融服務業(yè)對這個海濱之城有多大影響?西南之成都,意圖使公平與和諧呈現(xiàn)在快速變革的城鄉(xiāng)之間,成都還有什么創(chuàng)新事業(yè)正在發(fā)展?

近日,都市時報特派三組記者北眺京津蓉,鎖定三大城市的城市規(guī)劃與城市治理經(jīng)驗,觀察經(jīng)濟園區(qū)建設和城市綠化與環(huán)保以及協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的經(jīng)驗。

從今天起,都市時報推出系列報道《北眺三城·京津蓉城市發(fā)展啟示錄》,以三城之發(fā)展經(jīng)驗以饗昆明。

20世紀80年代初,一批城市科技人員借鑒美國波士頓128號公路園區(qū)的模板,“打破鐵飯碗,甘愿端著泥飯碗”,只為心中的“中國硅谷”夢想。

這個最初的北京“技術擴散區(qū)”,經(jīng)歷了諸多懷疑與問詢后,終獲國務院肯定,1988年批準建立“中關村科技園區(qū)”。

經(jīng)過 20余年發(fā)展,中關村一次次刷新中國電子產(chǎn)業(yè)歷史的標桿。與此同時,曾經(jīng)氛圍濃厚的“電子攤販集聚地”也面臨向高端產(chǎn)業(yè)和技術創(chuàng)新方向的轉(zhuǎn)型。

在政府新政策的扶持和自身新目標的帶動下,中關村要如何實現(xiàn)新技術力量的生生不息,真正實現(xiàn)最初的“中國硅谷”夢,全世界拭目以待。

科技中心與電子賣場同在

以鋼筋混凝土、玻璃幕墻構(gòu)建的一棟棟大廈排布在道路兩旁,建筑外立面上寫著公司名稱,隨意一抬頭,便可能看到一個熟悉的公司名字,這就是構(gòu)成中關村面貌的表征之一。

“中國的高科技中心”、“聚集了中國頂級的學府和最優(yōu)質(zhì)的人才資源”、“高端產(chǎn)業(yè)功能區(qū)”……10余年來,中關村聚集了以聯(lián)想、百度等為代表的高新技術企業(yè)近2萬家,形成了以電子信息、生物、新材料、先進制造、航空航天為代表,以研發(fā)和服務為主要形態(tài)的高新技術產(chǎn)業(yè)集群。每年,來自海內(nèi)外的參觀考察團踏破門檻。

然而,中關村也毫不掩飾除了科技中心以外的另一面——電子賣場。

路面并不潔凈,送貨車總是將包裝袋、紙等撒落在擁擠的街道。兩旁的大小鋪面播放著流行歌曲,接連不斷的柜臺賣著同樣的產(chǎn)品,購買者被擁擠到眼前的選擇,弄得眼花繚亂。擁擠的道路上,發(fā)傳單的吆喝聲充斥在大廈賣場間,在今年剛剛開春的寒風中,肩扛顯示器的年輕人忙碌穿梭。

在海淀中關村高科技廣場2號,理想國際大廈里的工程師們,不少人都在大學期間,在西面的“海龍”、“鼎好”等大型電子賣場里,攢過電腦,淘過盜版盤。

一度,人們看到,除卻那些明星企業(yè),中關村的大部分公司仍在利潤邊緣苦苦掙扎,這里是創(chuàng)新的中心嗎?更像是電子產(chǎn)品集散市場。

超級大賣場成形

知名財經(jīng)作家凌志軍書寫了從1980年到2006年的中關村歷史。在他眼中,中關村在創(chuàng)新之路上蹣跚而行的曲折歷程,大致反映了中國崛起的真相。

20世紀90年代末,韓旭進入中關村四海市場經(jīng)營電腦生意時,只能從一些小的電腦配件經(jīng)營起步。在他的記憶里,那時的中關村像是城鄉(xiāng)結(jié)合部,周圍都是平房,最高的建筑是10層左右的四通大樓,在賣場門口蹲著等活兒的“黑車”司機,到處都是幫忙拉貨的板車。

“中關村就是一個超級大賣場,一個IT產(chǎn)品集散地。一些農(nóng)民工捧著盒飯在攤位邊蹲著吃飯,嘴里談的卻是幾萬元的生意。”但那個時期的中關村,市場管理混亂,走私現(xiàn)象非常嚴重,因走私消亡的信通就是當時的一個典型代表。

1998年,在中關村的核心地區(qū)海淀供銷合作社舊址上,崛起一座標志性建筑——海龍大廈,總面積7.3萬平方米,是原來海淀區(qū)供銷合作社的26倍,門牌號是中關村大街1號。

1999年12月18日,海龍正式開業(yè)。海龍集團徹底脫離了傳統(tǒng)的商貿(mào)業(yè)務,跨入電子賣場行業(yè)的同時,中關村也宣告結(jié)束以小型電子市場為主的格局,形成以海龍、硅谷、太平洋電子賣場老三強鼎立的時代。

“電子一條街”經(jīng)歷坎坷

中關村這種電子賣場與IT研發(fā)相結(jié)合的現(xiàn)狀的形成,要追溯到它最初的孕育沖動。按凌志軍的說法,象征著一種民間力量的崛起。發(fā)展早期,政府基本沒有介入。

作為中關村的第一位創(chuàng)業(yè)者,中國科學院研究員陳春先和時任中科院物理研究所所長管惟炎的矛盾,響起了中關村民間力量崛起的第一聲雷。

1980年10月23日,陳春先在中關村率先創(chuàng)辦了第一個民辦科技機構(gòu)北京等離子體學會先進發(fā)展技術服務部。其基本原則是:科技人員走出研究院,遵循科技轉(zhuǎn)化規(guī)律、市場經(jīng)濟規(guī)律,不要國家撥款,不占國家編制,自籌資金、自負盈虧、自主經(jīng)營、依法自主決策。

“我決定,從明天起離開計算所。最好是領導同意我被聘請走。聘走不行,借走!借走不行,調(diào)走!調(diào)走不行,辭職走!辭職不行的話,那你們就開除我吧。”陳春先的同路者王洪德則干脆在中科院計算機所的一次會議上發(fā)出豪言。

陳春先找到的借鑒模式,正是美國波士頓128號公路以及硅谷。緊隨他之后,越來越多的城市科技人員加入到“打破鐵飯碗,甘愿端著泥飯碗”的隊伍中,在中關村實踐著IT技術的研發(fā)和銷售。

“市場交易模式”是中國改革開放最先沖破計劃經(jīng)濟的排頭兵,有一些電子產(chǎn)品從國外進來卻沒有渠道,一些有前瞻性的商戶就開始做小攤位、路邊店,這才慢慢有了電子賣場的雛形。

“柳傳志最開始也是做這種店起家,后來開始做技術,才有了今天的聯(lián)想。”海龍董事長魯瑞清說。

到1984年,以四通、信通、京海、科海為代表的一大批民營科技公司先后成立,加上其他滿足本地購買需求的店鋪,中關村“電子一條街”雛形顯現(xiàn)。

然而,就是這最初的規(guī)模,也經(jīng)歷了諸多紛爭與坎坷。以至于到今日,老一輩的創(chuàng)業(yè)者總是告誡年輕的創(chuàng)業(yè)者:今日的商業(yè)環(huán)境,并非從一開始便有,而是一步步爭取來的。

偷稅漏稅、亂發(fā)獎金、敗壞既成的科研秩序、非法套取外匯等舉報信直送相關部門。最初的那些年,圍繞“電子一條街”的各種批評和爭論,就未平息過。

1985年至1987年,一批又一批調(diào)查組人員進入中關村,牽涉到的調(diào)查項目包括資金、貸款、銀行、稅收、外事、立法問題等。

終于,1988年3月7日,中央財經(jīng)領導小組的成員討論第四次的調(diào)查報告,當場同意建立一個科學技術園區(qū)。

各類大型電子城博弈

20余年來,人們從未停止過對這片區(qū)域的期望:連帶著附近的清華大學、北京大學、中國科學院等,一同創(chuàng)造“中國的硅谷”。

在某些方面,中關村確實持續(xù)讓人看到希望,尤其乘著20世紀90年代初改革開放的風潮,涌現(xiàn)出一大批創(chuàng)業(yè)者。中關村開始刷新一系列中國科技地域標桿歷史。出現(xiàn)以聯(lián)想、方正為代表的高新技術企業(yè)上萬家。

“aigo愛國者”便是這一批創(chuàng)業(yè)風潮中的典型之一。創(chuàng)始人馮軍,1992年畢業(yè)于清華大學土木建筑系,放棄了一家國企提供的外派出國工作的“鐵飯碗”,帶著母親給他的220元錢,開始了他在中關村的創(chuàng)業(yè)夢。

13年歷經(jīng)風雨,拉過板車,賣過電腦機箱,最終成功地創(chuàng)造了民族IT品牌神話“愛國者”。在馮軍帶領下,華旗資訊營業(yè)額連續(xù)10年每年保持穩(wěn)定增長,其移動存儲產(chǎn)品、MP3、顯示器穩(wěn)居國內(nèi)市場前三。

在中關村理想國際大廈第11層、一家員工平均年齡只有27歲的公司里,每天早上都要喊上一句響亮的口號:“讓aigo早日成為令國人驕傲的世界品牌。” 對這家以數(shù)碼產(chǎn)品為輸出終端的本土高科技品牌企業(yè)來說,理想和奮斗,時刻澆灌著他們的希望,而過去那些盜版、攢機,有時也僅僅成為這曲協(xié)奏上的斷點。

與此同時,持續(xù)得到國家政策認可和扶持的中關村,其發(fā)展早已超越了最初的“電子一條街”,取而代之的是各類大型電子城的博弈。

然而,隨著極速擴張的賣場,各種瘋狂的競爭顯現(xiàn),不誠信經(jīng)營行為不斷涌現(xiàn)。中關村濃重的商業(yè)尷尬引來外界諸多質(zhì)疑:中關村是否早已偏離最初的陳春先們夢想中的中國硅谷夢?高科技的中關村體現(xiàn)在哪里?

賣場繁榮的表象后面,是觀望者們的深深憂慮。業(yè)內(nèi)人士還深知,即使是看起來不錯的商業(yè)銷售額,其背后也包含著電子賣場的“惡性”擴張。沒有利潤空間支撐,缺乏消費者的大量需求,更多的人、公司是在這里做貿(mào)易、組裝機器、炒貨,而相繼帶來的也是餐飲行業(yè)在中關村的興起。

中關村電子賣場的商業(yè)競爭,一度成為媒體熱心跟蹤的新聞賣點。“走火入魔”的商業(yè)化模式則讓圍觀者們失望:“硅谷”不過是中關村的烏托邦之夢。

退市還研回歸高端

正如凌志軍所說:中關村是我們國家的一個縮影。在20世紀的最后20年里,這個國家打碎了精神枷鎖,戰(zhàn)勝了饑餓,又讓自己成為全世界最大的“制造車間”;在21世紀的第一個10年,它急切地渴望拿下新技術的高地,把“中國制造”變成“中國創(chuàng)造”。

時至今日,沒有任何跡象表明管理者們在放棄努力。夢想仍在延續(xù)。每天接待來自海內(nèi)外各種參觀考察團的中關村,背后正在悄然進行著12年來的再次變革。

2009年7月23日,海淀區(qū)政府發(fā)布的“關于加快推進中關村西區(qū)業(yè)態(tài)調(diào)整的通告”中有段這樣的表述:中關村西區(qū)定位于建設成為創(chuàng)新要素聚集功能區(qū),不鼓勵電子賣場、商場、購物中心、餐飲等業(yè)態(tài)在本區(qū)域內(nèi)發(fā)展。

上述通告更為明確地指出,中關村西區(qū)東起中關村大街、西至蘇州街、北起北四環(huán)路、南至海淀南路,規(guī)劃占地95公頃,公共建筑規(guī)模約250萬平方米。功能定位于以技術創(chuàng)新與科技成果轉(zhuǎn)化和輻射為核心,以科技創(chuàng)新服務為重點,以高端人才服務、中介服務和政府公共服務為支撐的創(chuàng)新要素聚集功能區(qū)。

2010年,中關村開始調(diào)整業(yè)態(tài),海淀區(qū)出臺文件,提出建設中關村需要站在全球高度來看,要把中關村打造成為全世界的知識創(chuàng)造中心、技術創(chuàng)新中心,將電子賣場逐步退出,大力發(fā)展高新企業(yè),并吸引國內(nèi)外總部企業(yè)前來落戶,走科技創(chuàng)新之路。

海淀區(qū)政府發(fā)布消息稱,2011年內(nèi),海龍、鼎好等大廈的商業(yè)面積要下降至50%以下;2012年內(nèi),中關村購物中心商業(yè)面積至少壓縮3萬平方米。

這個重科研輕商業(yè)的信號,被人們簡稱為“退市還研”。

這樣大刀闊斧地重新規(guī)劃與搬遷不是第一次。早在上世紀90年代末,商業(yè)肆虐已讓政府下定決心重新規(guī)劃一次。

1999年確定建立中關村科技園后,從四環(huán)路中關村一橋到黃莊路段重新規(guī)劃,拓寬道路,拆除了兩側(cè)的老舊房屋。大約半年時間,4000余戶居民搬走,200余個單位,包括區(qū)委、區(qū)政府、公安分局等被搬離,代之以一座座嶄新的高樓大廈。

這種秩序似乎并沒恒久持續(xù)。近年,中關村再度遭遇商業(yè)發(fā)展過快帶來的陣痛。回歸高端與科研,再次被提上日程。

曾經(jīng),中關村的電子賣場沖出一批如馮軍一樣的創(chuàng)業(yè)神話制造者;而今,商業(yè)業(yè)態(tài)的整頓令部分人擔心,今后的馮軍們不會在中關村賣場出現(xiàn)了。

的確,中關村的神話因為馮軍們而更加聲名遠揚。有的人看到馮軍的成功,僅僅盯著他過去“攢機人”的道路,而忽略了馮軍在中關村創(chuàng)業(yè)的背后,是在中關村聚集的國內(nèi)最為豐富的科技、人才、信息、技術資源。

眾多“海歸”讓中關村度過冬天

與低端業(yè)態(tài)比例的削減相對應的,是高科技產(chǎn)業(yè)和人才的引入。

在很多人眼里,總投資超過28億元的微軟大樓,是中關村向知識型經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的時代象征。

據(jù)了解,以甲骨文、IBM等公司為代表的世界500強企業(yè)已有70余家在中關村設立研發(fā)機構(gòu)。中關村重點培養(yǎng)企業(yè)中有4家為千億級別、25家為百億級別。

國務院關于建設中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)的批復中,明確提出將中關村打造成具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心,吸引高層次人才到中關村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

此外,中央人才工作協(xié)調(diào)小組制定的關于實施海外高層次人才引進計劃的意見(千人計劃)中,計劃在未來的5到10年內(nèi),為國家重點創(chuàng)新項目、重點學科和重點實驗室、中央企業(yè)和國有商業(yè)金融機構(gòu)等,引進2000名左右人才并有重點地支持一批能突破關鍵技術、發(fā)展高新產(chǎn)業(yè)、帶動新興學科的戰(zhàn)略科學家和領軍人才來華創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。無疑,這些人才,多數(shù)能為中關村所用。

在一系列利好政策的背景下,中關村自身亦積極主動,吸引海外學人來到中關村。

2009年11月,北京市委常委趙鳳桐“空降”海淀,擔任區(qū)委書記。這是市委常委首次出任區(qū)委書記,被外界視為非常規(guī)的人事調(diào)動。當時,市委副書記王安順表示,這是市委為了從體制和機制上加強對海淀區(qū)和中關村的領導。

“說句老實話,中關村官員是我接觸到的最好的政府官員。”凌志軍感覺,中關村管委會大樓里的景象和其他很多政府機關并不一樣,已有了真正服務型政府的模樣。

1998年11月,李開復率領兩個留學生進入中關村創(chuàng)辦微軟中國研究院,留下一句當時人們還將信將疑的話:“今后5年將會形成留學生歸國潮。”

兩年后的夏至,中關村留學人員創(chuàng)業(yè)服務總部成立,中關村硅谷聯(lián)絡處也在美國掛牌。

留學人員創(chuàng)業(yè)服務總部負責人夏穎奇承諾,凡有留學生回國考察創(chuàng)業(yè)環(huán)境,他和同事都會去機場接機。

他沒有食言,為了把兩個從美國回來的留學生安頓下來,夏穎奇和屬下忍著胃病和糖尿病,冒雨等了5個小時的飛機。

凌志軍援引的數(shù)據(jù)顯示,從2002年春天到2003年秋天,有16510名留學生來到中關村訪問,其中3800人留了下來,比過去20年的“海歸”還要多。他們每天注冊2家公司,把留學生企業(yè)總部增加到1785家。正是為數(shù)眾多的“海歸”,讓被互聯(lián)網(wǎng)實驗室董事長方興東等批評者唱衰的中關村度過了互聯(lián)網(wǎng)的冬天。

打出科技金融“組合拳”

同樣是為落實國務院和北京市2009年關于建設中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)的批復,中關村發(fā)展以科技金融為重點的新業(yè)態(tài)更是備受矚目。

中關村打出了股權(quán)激勵、重大科技專項經(jīng)費列支間接費用、科技金融、政府采購等先行先試政策“組合拳”,力爭成為投資密集、交易活躍的中心區(qū)。

作為中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)核心區(qū)的海淀,為了吸引PE和VC進入,對進駐的PE及其相關企業(yè)將給予租金補貼支持。通過努力,科技金融業(yè)態(tài)在西區(qū)悄然興起,西區(qū)已聚集科技金融機構(gòu)50余家。

潘石屹正是認準這一契機,迎合海淀區(qū)的需求,將SOHO中國在中關村收購的大廈命名為PE大廈,這棟位于新浪和微軟中間的大樓,被專門定位為股權(quán)投資機構(gòu)提供集中辦公場所的寫字樓。短時間內(nèi),大廈里1.5萬平方米的辦公面積,被近40家私募股權(quán)投資機構(gòu)“搶占一空”,其中包括鼎暉投資、德同資本、紐約太平洋等國內(nèi)外知名PE/VC機構(gòu)。

PE大廈成了潘石屹在中關村賺得的第一桶金。

大廈內(nèi)部設置科技金融展廳,是了解園區(qū)多層次資本市場體系構(gòu)建、全國性股權(quán)投資中心建設及海淀區(qū)金融業(yè)“十一五”建設成就和“十二五”發(fā)展規(guī)劃等的一個窗口,發(fā)展為近年來各省市代表團和考察單位來到中關村考察的一個新的重點區(qū)域。

2010年3月,海淀區(qū)政府又與鼎好電子城共同舉辦了“中關村臺資企業(yè)資本中心簽約暨揭牌儀式”,在鼎好電子城設立“中關村臺資企業(yè)資本中心”。

海淀區(qū)正在實施“建設科技發(fā)展綜合改革實驗區(qū)2010—2012年行動計劃”,其中一項重要的工作就是進一步引導科技金融機構(gòu)尤其是股權(quán)投資機構(gòu),聚集中關村西區(qū)。

在眾多期待者的心目中,當海淀區(qū)成為全國股權(quán)投資機構(gòu)最密集,投資行為最活躍的股權(quán)投資中心,那中關村海淀園距離其設定的成為具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心的目標也就不遠了。

離“中國硅谷”夢想還有多遠

“新年的太陽已照耀在中關村上空,讓我們發(fā)揚‘中關村人’的理性思考,大膽創(chuàng)新、攜手共進。”1998年元旦,時任北京市海淀區(qū)副區(qū)長的王孝東在中關村《試驗區(qū)報》的“元旦獻詞”中寫道,這是中關村人第一次有了明確的集體身份認同。

時代集團總裁王小蘭1984年下海,中關村先后誕生了2萬余家公司,最初的那些公司只有20余家存活至今,而時代集團就是其中的幸運兒。

凌志軍在書中并未回避中關村早期歷史上涉嫌走私的那些企業(yè)的“原罪”。“如果沒有他們的委曲求全和忍辱負重,中關村的電子貿(mào)易可能發(fā)展不起來,至少不會那么快。”

現(xiàn)在,在中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)官網(wǎng)上這樣介紹:擁有以聯(lián)想、方正為代表的高新技術企業(yè)近2萬家,以北京大學、清華大學為代表的高等院校近40所,以中國科學院、中國工程院所屬院所為代表的國家(市)科研院所200余所;擁有在校大學生40余萬人,每年畢業(yè)生超過10萬。擁有高素質(zhì)從業(yè)人員超過百萬,留學歸國創(chuàng)業(yè)人才超過1.5萬人;擁有國家級重點實驗室67個、國家工程研究中心27個、國家工程技術研究中心28個、大學科技園24家、留學人員創(chuàng)業(yè)園29家……

但顯然,上述成績所標榜的仍然是中關村,而不是“中國硅谷”。

“硅谷不會因為拉來了哪個大公司就特別高興,不會因為世界500強落戶于此就大肆宣傳。”互聯(lián)網(wǎng)實驗室董事長方興東說。

他曾將硅谷比喻為一座生生不息的火山。“上世紀60年代半導體產(chǎn)業(yè)初露崢嶸,硅谷推出了英特爾、AMD等企業(yè)。70年代計算機開始擴張性增長,硅谷推出蘋果、Tandem等企業(yè)。80年代個人電腦革命啟動,硅谷又推出Sun、Cisco等軟硬件企業(yè)。在90年代的互聯(lián)網(wǎng)熱潮中,硅谷又奉獻了網(wǎng)景、雅虎等企業(yè)。總之,硅谷始終在不斷推出高成長企業(yè),并成為整個國家高科技領域的領導力量。”

根據(jù)2008年北京市政府下發(fā)的關于中關村科技園區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略綱要(2008年—2020年),希望到2020年,中關村科技園區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)增加值將占到北京地區(qū)生產(chǎn)總值的30%,并初步成為全球新興的科技創(chuàng)新中心。

在政府新政策扶持和自身新目標帶動下,中關村要如何實現(xiàn)新技術力量的生生不息,避免“一次性的硅谷”,全世界拭目以待。