專訪北京科技園建設(集團)股份有限公司董事、總經理 郭瑩輝

北科建集團在1999年成立,圍繞北京市落實中關村建設的使命,專門成立的市屬開發企業。這十一年來北科建在中關村的發展歷史中發揮了重要作用。在中關村發展的二十年中,北科建花了十年時間提高了中關村高科技企業聚集的速度和質量。

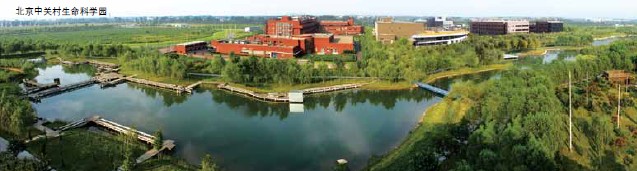

其中,最經典的作品就是中關村核心區,占地51公頃,建筑面積170多萬平方米,是和CBD、金融街并列的北京三大城市功能區之一。另外,還有在北京比較有影響力的科技園區,一個是中關村軟件園,一個是中關村生命科學園,這兩個園區在北京、乃至中國都具有較大影響力。北京大興生物醫藥產業基地也是我們策劃開發的北京市重要分產業園之一。

中關村核心區

中關村生命科學園

中關村軟件園

北科建一區三園是在我國科教興國戰略指引下,中國30年改革開放的進程中完成的歷史使命。一想到中關村,看到這樣一個科技商務活躍的區域,那么多企業從這里走出去變成國際型大公司,甚至國內國外上市公司,令人驕傲,但是這片熱土是怎么聚變的?其中有北科建的智慧,有北科建的付出。

郭瑩輝說到,今天的中關村創新活躍、經濟發達,其實凝聚了很多城市發展理念和產業發展理念。這項工作是在北京市和海淀區政府的統一規劃和領導之下完成的,我們只是做了一些本職的開發工作。這個項目的規劃起點非常高,從城市規劃來看,地上有現代化的寫字樓群100萬平方米,地下有70萬平方米的空間充分利用。地下不僅有商業,還有交通環廊、市政綜合環廊,就像三明治一樣,一層一層的。雖然是99年做的項目開發規劃,但到現在很多理念還是很創新。北京市其他區域,甚至外地城市也在效仿學習中關村的“地下空間綜合利用”模式。

從中關村的規劃來看,十年前的規劃,為什么起點這么高?也是我們定位為科技企業服務,要打造高科技企業的商務中心。中國有很多“開拉鎖”的情況,但我們盡量去避免,中關村后續再建的樓基本上沒有去挖路。我們要保證每一個開發商進來,他的樓前不會再搭一些圍檔,他就是一次投資,后續都可以在地下完成。同時,因為中關村最早的規劃沒有為高科技企業的服務配套,只是要做高科技商務中心,當時就簡單的定性為寫字樓,而沒有細節的東西。所以,我們對高科技商務中心深入挖掘,探討高科技企業的生活方式是什么,它需要的配套是什么,通過地下開發的部分來實現,同時對地上所有的形象沒有影響。完善區域配套,也是我們綜合開發理念的重要組成部分。

國家園區開發四種基本模式

回顧北科建發展歷程,我們有幾組數據:我們11年開發了14平方公里的城市功能區和科技園區,共投資了兩百多億。這是我們之前投資的規模,包括我剛才講的一區三園。當時的園區開發模式應該說是我們國家近年來國家園區開發的基本模式。在園區開發之中,我們總結有四種類型的開發主體,每種類型對應的模式不一樣,自然它的開發收益也不一樣。

第一種是“政府模式”。就是由政府平臺公司進行園區開發。這一點大家都很熟悉,政府自己成立公司,用政府財力完成一個園區的規劃和一級開發。最后通過開發出的小地塊出讓給入駐企業,這是大型科技產業園區開發的主流模式。

第二種是“企業模式”。就是大的產業集團自建園區的開發模式。這種模式往往是在大的高新區里面建園中園。高新區的地域很大,里面很多園中園是大的實業集團,根據自己的功能定位,建立自己上下游的生產基地、研發基地,自己購置土地建園中園。它也是園區的開發補充。

第三種是“政企合作模式”。政府和企業合作來開發園區,往往是政府控制園區的產業定位和規劃,又園區開發企業進行一級開發投入和產業招商及服務。通過入駐企業購置土地,開發企業和政府合作兩方都能得到相應的回報。

第四種是“市場化開發模式”。由開發商自己從園區里面購置土地,建立科技園區,通過園區的建設和招商形成一個子園,也是園中園,通過園區企業的土地開發、物業出售或出租,以及相應的產業增值服務獲得綜合的項目回報。

我們這幾年由第三種升級到第四種。北科建在北京這十一年來做的業務基本上是第三種。土地還是所在區域政府的,但是我們在政府統一的產業規劃和城市規劃之下,完成城市一級開發、項目招商、土地出讓等工作,實際上是北科建和各級政府合作開發園區,比如說生命園、軟件園,就是和政府合作,我們獲得開發服務的收益。